在這場抗擊疫情的戰(zhàn)“疫”中。有一群幕后工作者,他們雖然不是臨床醫(yī)務人員,卻站在戰(zhàn)“疫”的最前線,是防控戰(zhàn)線上的“偵察兵”、新冠病毒的“探測器”,及時為臨床醫(yī)師提供診斷依據(jù),他們就是放射科工作人員。

“CT檢查作為早期診斷病毒性肺炎的主要依據(jù)之一,在這次疫情中具有重要的作用,越早為臨床提供影像學的圖像與診斷,就能越早做好腫瘤患者收治入院工作,進使患者得到正常的腫瘤治療。”河南省腫瘤醫(yī)院放射科主任黎海亮說。

01 火速集結(jié) 主動請纓

新冠肺炎疫情發(fā)生以來,醫(yī)院放射科74名工作人員全員到崗,在防護裝備緊張的情況下,主動投身一線疫情工作,沖當首批“偵察兵”,特別是52名黨員發(fā)揮先鋒模范作用,面對連續(xù)不間斷高強度工作,他們始終認真負責,盡心竭力。

26歲的技師沈思凡是新疆烏魯木齊人,由于路途遙遠,工作以來只有春節(jié)能和家人團聚。大年三十,接到科里要求返院上崗的通知,她雖有萬般不舍,但還是辭別了盼她整整一年的母親,踏上了返鄭的飛機。

得知醫(yī)院即將組建醫(yī)療隊支援武漢,大家紛紛報名。經(jīng)歷過“非典”的老一輩技師主動請纓,90后年輕的技師們更是主動提起要承擔更多工作,年輕、沒家室、沒孩子都成了他們的“加分項”。

最終,該科80后放射技師劉文濤、李彥樂和全國150位同道一起馳援武漢,劉文濤更是作為河南援助湖北第十三批醫(yī)療隊隊長參戰(zhàn)。

武漢市是疫情中心,是“風暴眼”,每天數(shù)千人被確診,從飛沫傳播、接觸傳播、甚至到氣溶膠傳播,傳染性之強令人膽戰(zhàn)心驚。支援武漢說不怕那絕對是假的。

放射技師劉文濤、李彥樂出發(fā)援助武漢

“拋家別子,誰人眼角不含難舍的淚滴。他們從進醫(yī)院實習就跟著我,就跟自己的孩子一樣,送他們出征,就好像送自己的親兒子上戰(zhàn)場,生死未卜,責任使命要求我們不得不這么做,但在感情上來說,心里卻格外不是滋味。”吳越副主任技師眼圈通紅。

國家興亡,匹夫有責。既然選擇了這個職業(yè),就要承受職業(yè)帶來的社會責任。醫(yī)護人員就像是戰(zhàn)士,都希望世界和平,但當戰(zhàn)爭真的來了,沖上戰(zhàn)場作戰(zhàn)才是一個合格的士兵該做的事。經(jīng)歷過2003年“非典”的竇新民副主任說,“我們不上,我們也當逃兵,那可能最后被確診感染的就是我們的父母、子女……疫情當前,我們沒有退路。”

截至3月3日,他們兩人所在的江漢方艙醫(yī)院已完成肺炎CT檢查1303人,不負重托,交了一份滿意答卷。在給竇新民副主任發(fā)來短信中,武漢協(xié)和醫(yī)院放射科總技師長雷子喬稱“他們表現(xiàn)非常棒!”

02擦亮武器 隨時應戰(zhàn)

在戰(zhàn)“疫”打響之后,有限人員的調(diào)配、操作流程的優(yōu)化、消毒消殺的程序及標準的制定,工作人員安全防護措施如何萬無一失?都是擺在放射科主任黎海亮面前的難題。

“我們不是定點醫(yī)院,沒有排查新冠肺炎所需的核酸檢測,但腫瘤患者會因腫瘤、感染等原因?qū)е掳l(fā)熱,而發(fā)熱患者都需要做CT進行篩查,這個‘重擔’全落在了放射科醫(yī)技人的肩頭。”黎海亮說。

醫(yī)院研究部署,放射科需為發(fā)熱患者做重點篩查,建立發(fā)熱專用CT機房,相關設備和人員均需單獨隔離。為確保組建工作進度和質(zhì)量,黎海亮、竇新民親臨現(xiàn)場督導,與醫(yī)院后勤和工程隊溝通、協(xié)調(diào),反復研究。

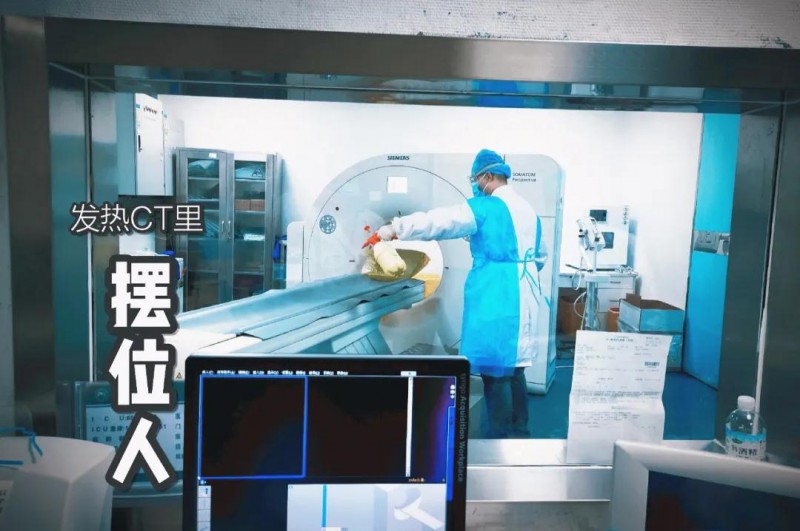

放射技師正在按照程序進行消毒

放射科僅用一天時間,完成了發(fā)熱病患集中的專用機房CT6的改造,完善工作流程、確定消毒程序、設立專用通道、組織人員進行防護服穿脫培訓等。在這兒工作,放射技師需要身穿隔離衣、佩戴護目鏡、口罩等防護用具,為發(fā)熱的疑似患者面對面溝通、登記、擺位、機房及設備消毒,存在非常大的感染風險,但32名技術醫(yī)師紛紛報名,主動要求到這里戰(zhàn)斗。他們當中,年齡最小的1996年出生,剛剛24歲。

2月的鄭州連下了兩場雨雪,氣溫驟降。CT6機房需要敞開大門,技師站在專用通道與患者溝通,而十步外就是大門,“穿堂風”順著通道直灌進機房。“讓女生在外面凍著怎么行?”就這樣,17名大小伙子無比貼心,總會主動與在機房輪值的女生交換。

正是有這一份溫暖,我們才能放心的去完成此時危險的工作,正是有這一份關懷,我們才能放心將后背交給戰(zhàn)友。

03以科為家 沙發(fā)為床

迎難逆行,把千鈞重擔挑起。頂在最前線阻擊疫情,身在黑夜等待晨曦,守在寒天期盼春歸,用行動踐行白衣初心,用實干演繹醫(yī)者使命。

自疫情爆發(fā)至今,黎海亮主任沒休息過一天,他擔任醫(yī)院新冠肺炎領導小組的副組長,參加院內(nèi)專家組會議之外,還要每天在科室安排協(xié)調(diào)人員,制定檢查流程、消毒工作、科室人員防護規(guī)范;及時宣講新政策、新規(guī)定、新診斷指南;解決在一線檢查中碰到的各種問題,及時與院領導、臨床溝通協(xié)調(diào)。

1月29日,他所居住的小區(qū)確診一例新冠肺炎,社區(qū)執(zhí)行最嚴格門禁。由于他早出晚歸,被小區(qū)拒之門外。至此,他不得已整日吃住在科室,科里的三人沙發(fā)就成了他的床。

大年三十,技師孟登輝把妻女撇在汝州老家,獨自返鄭。2月初,妻女從老家回來被社區(qū)隔離,他不敢見女兒,選擇在單位連續(xù)值一周夜班。“我也想姑娘啊,但如果接觸了,連我也要被隔離,科里這么多事,我怎么走得開?。?rdquo;孟登輝說。

04輕傷不下“疫”線

面對連續(xù)不間斷高強度工作,他們始終認真負責,盡心竭力。

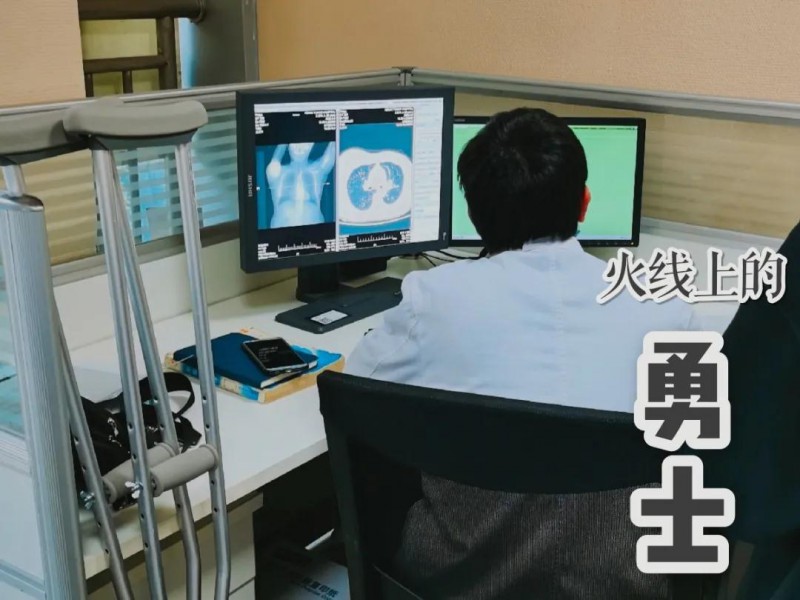

2月初,放射科副主任竇新民走路總覺得腳疼,但由于工作緊張,沒時間檢查,每天就這樣一瘸一拐地在多個機房之間來回走動,檢查消殺和防護工作。直到一天清早腿疼的下不了地,他才做了檢查,最后被確診為痛風。

“痛風被稱為‘不死的癌癥’,就是死不了,但比癌癥還痛苦。實在不敢想象,他承受著多大的痛苦堅持工作。”放射科副主任許春苗說。

春節(jié)前,青年醫(yī)師高鵬瑞因雪地路滑,腓骨骨折,主診醫(yī)生要求臥床休息90天,本想趁春節(jié)長假在休息,沒成想發(fā)生疫情,他不敢遲疑,主動給科主任打電話要求上崗工作。“我是醫(yī)師,坐著看電腦出報告就行,沒事!”高鵬瑞輕描淡寫地回答。

05他們都是平凡中的英雄

逆行的路,父母家人不忍阻擋,年幼小兒不懂阻擋。帶著家人的忐忑擔憂,小兒們的無邪不舍,他們邁著堅實的步伐,走向那健康者逃離、受傷者依托的地方。

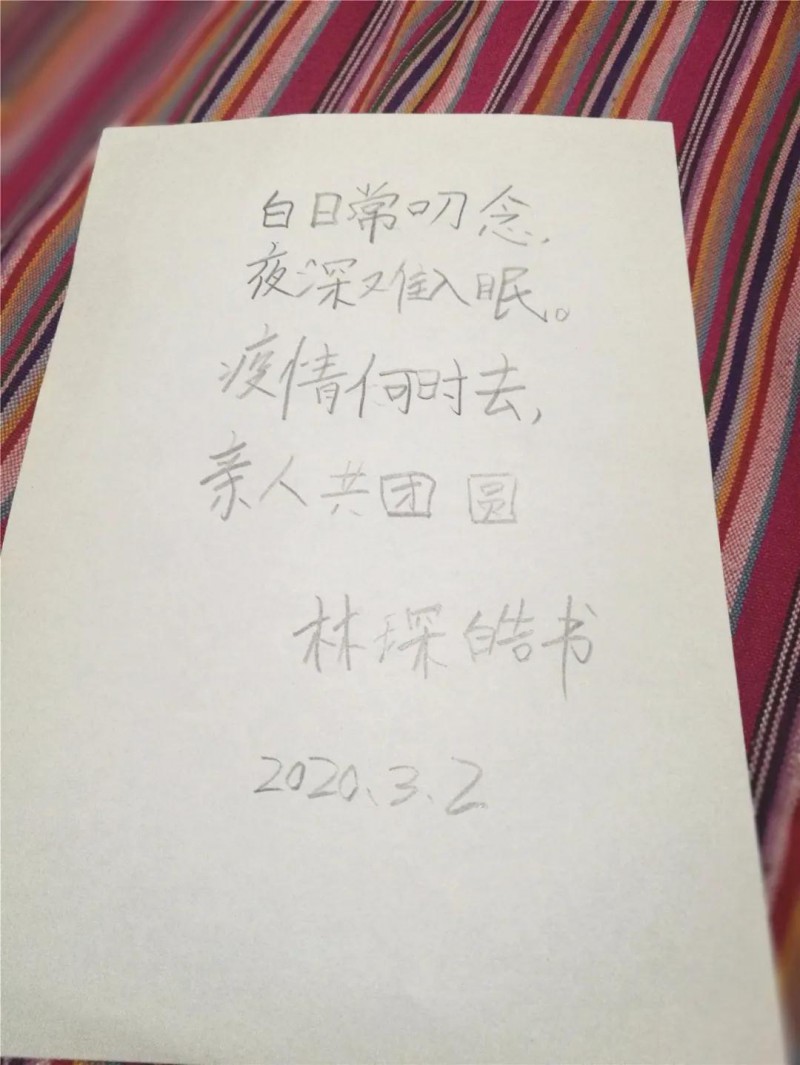

“白日常念叨,夜深難入眠;疫情何時去,親人共團圓。”寫這首小詩的林琛皓今年8歲,是放射科醫(yī)師邵楠楠的兒子,自疫情發(fā)生以來,他就與爺爺奶奶一起生活。邵楠楠的愛人也是醫(yī)生,倆人一直堅守在戰(zhàn)“疫”一線,擔心消殺不徹底影響家人,倆人也是早出晚歸,很少和家人見面。

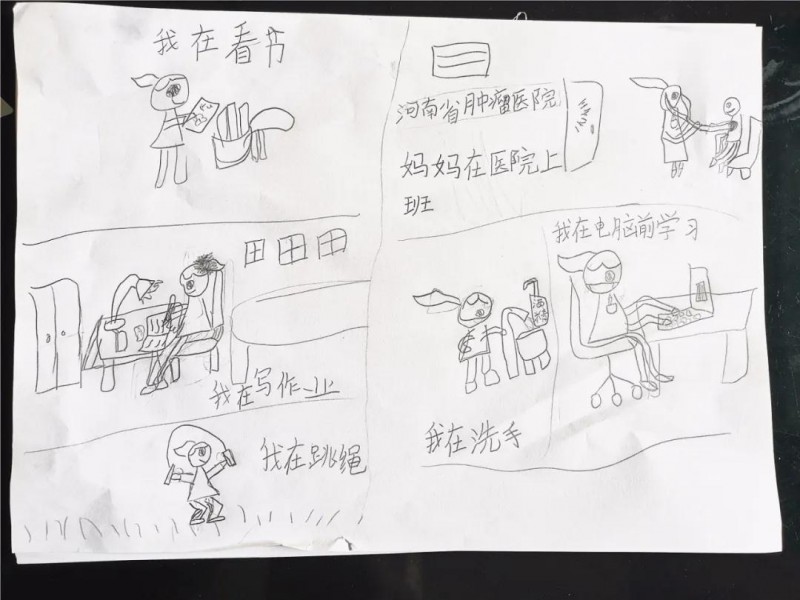

“媽媽,我在看書、我在寫作業(yè)、我在電腦前學習……”自從大年三十以來,放射科醫(yī)師鄭冰潔的7歲女兒,一直在安陽的姥姥家,想媽媽了,她就畫日記拍照發(fā)給媽媽。被問及為什么不視頻聊天時,孩子的話讓人心酸:”媽媽太忙,等她有空的時候,我都睡覺了。”

06吃苦受累都不怕 最難忍受是委屈

2月14日,醫(yī)院恢復正常門診,收治新入院患者時,患者和陪護家屬都需要進行CT篩查,這導致工作量激增。 “結(jié)果當天出不來,就影響患者住院,醫(yī)院附近的賓館又沒開,總不能讓患者在門診樓里過夜?。?rdquo;黎海亮主任說,至此,放射科全體醫(yī)技人員開啟“倍速”模式,他們披星戴月,只為讓患者盡早住院。

一桶方便面、一盒牛奶成為他們必備的食物

在忙碌的時刻,放射醫(yī)技人員顧不上喝一口水、吃不上一口熱飯。多少次,在夜深人靜準備下班時他們才發(fā)現(xiàn),嗓子渴得冒了煙。疫情期間,沒有成家的年輕技師們由于沒有準備足夠的食物等加班結(jié)束,只能泡上一碗方便面,連面帶湯一口氣吃下。

從大年初一至今,放射科分診臺的5名護士也一直堅守在崗位上。她們當中,年齡最大的已經(jīng)抱了孫子、當了奶奶。面對患者丟失“流行性調(diào)查表”(門診辦理業(yè)務的“通行證”)需要重新填寫時的不耐煩,對篩查工作的不理解,甚至是焦急等待時的謾罵,她們一遍又一遍的解釋,所有委屈都只得往肚子里咽。

“在這場全民戰(zhàn)‘疫’中,我們的醫(yī)護人員站了出來、沖了上去,為保證醫(yī)院正常運轉(zhuǎn),援助武漢、援助信陽和安陽貢獻了自己的力量。放射科團隊沖鋒在前、不辱使命,爭當突擊在前的‘偵察兵’,為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),譜寫了影像人的戰(zhàn)歌。”省腫瘤醫(yī)院黨委書記、院長張建功說。

截至3月5日,該院放射科共為入院患者CT排查11369人次,對發(fā)熱疑似患者完成CT排查700余人次,其中2月24日,全天完成入院CT排查1103人次,做到了當天開檢查單、當天做檢查、當天出檢查結(jié)果。(趙曉培)